Mon enfance à Saint-Sulpice-Laurière (1ère partie)

Marie-Elise Bidaud

C'est à Marie-Elise BIDAUD (+) que nous devons ces souvenirs. Très attachée à ses racines, elle a souhaité laisser à ses enfants et petits-enfants un témoignage de son enfance limousine. Son fils, André LARDY, a accepté de nous faire partager cette intimité, et nous l'en remercions.

En pensant à mes enfants,

à mes petits-enfants,

à mes arrière petits-enfants

et à ma « petite » sœur.

« Il me revient en mémoire

une image,

mon village » (Barbara)

Le mien s'appelle Saint-Sulpice-Laurière en Limousin. Il est tout petit mais s'étire sur quatre kilomètres, avec quatre quartiers principaux : La Roche, Le Dépôt, La Gare et la Mairie.

Il est dans un creux, entouré de montagnes dont la plus haute se nomme le Mont Châtelard. L'horizon est donc bouché à l'Est, à l'Ouest et au Sud. Une seule échancrure, en plein nord où s'engouffrent la voie de chemin de fer Paris-Toulouse, mais surtout des bises glaciales qui nous ont souvent provoqué de pénibles engelures.

Les montagnes sont couvertes de grands châtaigniers, quelques pâles bouleaux, des chênes, et en sous-bois, surtout des fougères, des myrtilles, de la bruyère rose, et à la saison, des cèpes délicieux et parfumés. Dans les combes, les loups, avant 1914 , paniquaient les bergères, dont Maman.

La bourgade cheminote

L'activité de Saint Sulpice était presque uniquement le travail à la SNCF. Passait dans le village, à deux voies, la grande ligne de chemin de fer Paris-Toulouse. Elle pénétrait par la trouée du Nord, avec les vents froids et disparaissait au Sud, sous le Mont Châtelard par la gueule noire et mystérieuse d'un long tunnel.

D'une bifurcation, à deux cents mètres de la gare, une voie unique filait vers Guéret et Montluçon. Le croisement de deux trains venant en sens inverse se faisait dans les gares.

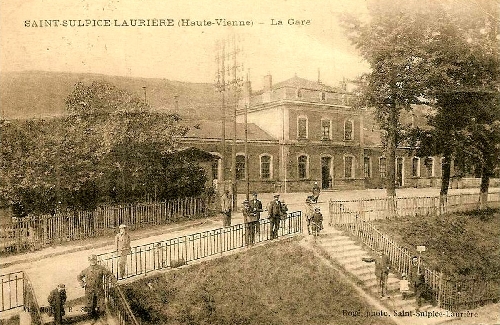

St Sulpice-Laurière, la gare

La gare était le centre vital du village, avec sa grande cour d'arrivée plantée de douze ginkos biloba, offerts par l'Empereur de Chine qui les avait donnés à un ingénieur français SNCF qui avait travaillé là-bas. Les arbres existent encore !

Se succédaient les lignes de nombreux trains à vapeur, de voyageurs ou de marchandises qui crachaient à grands bruits leurs fumées noires ou blanches. Quel que soit l'endroit dans le village, on entendait les sifflements des trains. Leur passage indiquait l'heure aussi bien qu'une pendule.

Entre la gare et le tunnel, en allant vers Toulouse, il y avait pour la voie une rampe assez rude à monter. Et souvent pour les trains de marchandises trop chargés, il fallait atteler à la gare une deuxième machine qui poussait le convoi, à l'arrière, haletante, et s'époumonant jusqu'au tunnel. Ensuite, elle revenait seule et légère, jusqu'à la gare où elle attendait le prochain convoi.

Mais le centre le plus important entre la gare et le tunnel était le dépôt des machines. Saint-Sulpice était un très important nœud ferroviaire.

Les locomotives venaient là, sous la rotonde, se faire faire un « lifting ».

De nombreux mécaniciens s'affairaient autour d'elles. Ensuite, une grue, manœuvrée longtemps par Papa, leur donnait leur ration d'anthracite brillant puisé par la benne dans des tas énormes de charbon du dépôt.

Ensuite briquées et alimentées en carburant noir, les machines faisaient le plein d'eau aux pompes de la gare, alimentées par de grands châteaux d'eau.

Sur une machine, il y avait un mécanicien, baptisé à l'époque « seigneur du rail », qui s'occupait surtout de la conduite des manœuvres et des signaux.

Avec lui, il avait son chauffeur qui s'occupait, lui, de l'alimentation en charbon du foyer à la gueule béante et rougeoyante.

A la pelle, il prenait à grands coups le charbon dans le tender et l'envoyait à toute volée dans la gueule brûlante de la machine. Il avait de grosses lunettes sur son visage noir, ruisselant de sueur.

Il fallait charger sans cesse, car le foyer ne devait jamais s'éteindre.

Mécanicien et chauffeur étaient responsables de leur locomotive. Il y avait une rude compétition avec les autres mécaniciens. C'était à celui qui avait la machine la plus brillante, les cuivres les plus rutilants. Sur chaque machine étaient gravés les noms du mécanicien et du chauffeur, et comme nous habitions près du passage à niveau où les trains s'arrêtaient quand le bras était fermé, nous les connaissions tous, leur faisant de grands signes qu'ils nous rendaient bien.

Nous vivions dans cet éternel bruit grinçant et dans la fumée qui ne gênaient pas.

Dans presque tous les foyers du village, il y avait au moins un employé SNCF (il y avait 800 employés SNCF en 1920. Il y en a 10 aujourd'hui) : beaucoup de petits emplois, mal payés, mais qui nous permettaient de vivre. Et quel avantage de voyager « gratis ».

Saint-Sulpice la campagnarde

En s'éloignant de la gare et du dépôt, finis les fumées, les grincements, les halètements des locomotives, la poussière noire. On découvrait Saint Sulpice la campagnarde.

St Sulpice Laurière, l'étang

Quelques champs labourés s'étendaient vers l'étang. En automne, les mottes luisantes se retournaient, fumantes. Sous le soc de la charrue, venait picorer une nuée d'oiseaux, attirés par les vers gigotant, mis à nus.

Quelques pauvres céréales : seigle, avoine, blé noir, un peu de froment permettaient à leurs propriétaires de vivre chichement.

Mais il y avait surtout des prairies, certaines assez pentues, couvertes d'herbe drue et grasse, gavées d'eau par de nombreuses rigoles glougloutant, et de fumier, que les paysans y épandaient à l'automne.

Ces prairies permettaient l'élevage de nombreux troupeaux : vaches (attention au taureau belliqueux !) moutons,(les béliers sont agressifs), chèvres que l'on nourrissait en les promenant le long des chemins.

De nombreuses oies (le jars pince méchamment les mollets imprudents), des canards, des poules, tout cela lâché dans la nature tous les matins où chacun trouvait sa pitance. Peu de graines donc à leur donner quand toute cette volaille retrouvait son gîte le soir, pour passer la nuit, à l'abri des nombreux renards qui rôdaient.

Les moutons étaient délestés de leur toison au printemps, et leur laine pleine de suint malodorant était dirigée vers la filature. Celle-ci était actionnée, à la sortie de l'étang, par une grande roue mue par l'eau vive d'un petit ruisseau.

La forêt donnait son bois pour le chauffage, ses champignons parfumés qui séchaient en girandoles aux fenêtres, provisions d'hiver qui parfumaient de délicieux civets.

En hiver, les châtaignes croulaient dans les greniers. Et les bouquets de bruyères roses égayaient les foyers.

Du pain, des galettes, du lait, de la crème, des fromages, des œufs, des volailles, des lapins, des fruits nombreux et variés qui donnaient de délicieuses confitures, de la laine bien piquante pour tricoter nos vêtements : que demander de plus !

A l'époque, personne n'avait faim et sans tentations, personne ne se sentait malheureux.

Saint-Sulpice et ses commerçants

Il ne fallait pour les habitants que des magasins de première nécessité. On comptait deux boulangeries : celle du dépôt et celle de la gare.

Le pain à cette époque était précieux et vénéré. Interdit de gaspiller, et nous ne devions jamais à la fin d'un repas laisser un quignon sur la table. Revenait un leitmotiv « mange ton pain, il se gagne à la sueur de ton front ».

La boulangerie se flairait de loin. Une bonne odeur de pain frais venait titiller nos papilles.

La boulangerie du dépôt était plutôt prolétaire. A côté du fournil, une grande salle sombre, cimentée et grise, accueillait les clients. De gros pains en rangs serrés dans de hautes corbeilles à roulettes embaumaient et éclairaient la pièce. Pas de pain fantaisie. Seulement de gros pains de quatre livres posés sur une balance Roberval, bien astiquée. La boulangère y ajoutait une large tranche pour faire l'appoint. Cette tranche n'arrivait jamais à la maison. Les enfants la dégustaient sur le chemin du retour. Une fois par semaine, le boulanger faisait de larges tourtes de pain bis bien farinées que nous avions de la peine à mettre sous notre bras, tellement elles étaient rebondies.

Le pain ne durcissait pas ; il était coupé chaque soir en larges tranches dans la soupière. Un bon bouillon de légumes brûlant était versé dessus. Clac ! Le couvercle était mis sur la soupière. La famille attendait un peu avant de manger. Il fallait laisser « tremper la soupe ».

Dans cette boulangerie, on ne payait qu'à la fin du mois. On payait chaque jour « à la coche ». C'est-à-dire que la boulangère avait deux réglettes en bois, une pour elle, une pour nous. Chaque jour, elle faisait sur les deux réglettes une encoche semblable avec un couteau, plus ou moins profonde suivant le poids du pain acheté. A la fin du mois, les parents allaient payer suivant le nombre de coches.

Cette boulangerie était fréquentée par les habitants du quartier. Mais beaucoup de cheminots, noirs de charbon, venaient du dépôt acheter du bon pain frais pour leur casse-croûte, amélioré d'une bonne couche de pâté, de rillettes, de saucisson ou de fromage. Ils allaient déguster le tout au « bistrot » du coin, et avalaient le tout à grandes lampées de vin rouge.

La boulangerie de la gare était plus bourgeoise : grande devanture vitrée, sonnette aigrelette qui tintait à chaque entrée et sortie des clients, vaste comptoir, pains plus fantaisie bien alignés sur des étagères, des miroirs partout qui agrandissaient la salle. Et une superbe boulangère, pimpante, dans une blouse blanche, impeccable, trônait derrière son comptoir où sonnait la monnaie des clients. C'était aussi une pâtisserie. Nous n'achetions jamais ces gâteaux appétissants et nouveaux. Nous nous contentions des tartes délicieuses que faisait Maman.

L'épicerie parisienne Lepage

Sur le comptoir trônait également de nombreux bocaux qui contenaient des bonbons multicolores, que nous pouvions acheter à la pièce. Quand on avait la chance d'avoir quelques monnaies, nous pouvions en acheter quelques-uns. Nous entrions alors dans ce magasin cossu aussi solennellement que dans une église.

Deux boucheries également nous impressionnaient aussi, avec ses grandes carcasses sanguinolentes, suspendues à des crochets, le cou en bas. Nous n'y allions pas souvent car la paye de Papa ne nous le permettait pas.

l'avenue de la gare et l'hôtel des voyageurs

L'hôtel de la gare nous impressionnait aussi. Mais nous ne savions pas trop à quoi il servait.

La pharmacie près de la gare nous était plus familière. D'énormes bocaux, remplis d'un liquide, rouge, jaune ou vert, nous attiraient par leurs reflets chatoyants.

Là, nous achetions du Zan. Sa douce saveur nous remplissait de bonheur, même s'il nous faisait la langue toute noire. Et comme ses boules de gomme multicolores étaient douces !

Les médicaments étaient achetés chichement par nos parents. La sécurité sociale n'existait pas. Et nous étions soignés à coups de cataplasmes à la moutarde qui nous mordaient la peau, qui devenait rouge comme les écrevisses cuites, à coups de ventouses qui nous faisaient de noires pustules sur le dos.

Quant à la ouate Thermogène, placée sous la chemise nuit et jour, on comprenait pourquoi la réclame de ce produit sur les affiches montrait un homme crachant le feu, en s'appliquant un paquet de cette ouate sur la poitrine.

Il y avait toujours de la teinture d'iode à la maison. A la première toux, une bonne application de ce liquide sur le dos, le transformait en peau chinoise. A la deuxième et la troisième application, la peau se soulevait comme de petites ailes. C'était pire qu'un coup de soleil !

Quant à la vertu des plantes, Maman était imbattable :

- la camomille pour le mal au ventre,

- la fleur de ronce pour le mal de gorge,

- la fleur de sureau pour la toux,

- le tilleul pour le sommeil,

- la décoction de racines de guimauve pour adoucir la gorge,

- les jolies fleurs blanches d'aubépine pour le cœur,

- les si jolies fleurs bleues de la bourrache pour faire transpirer,

- et les queues de cerises séchées pour faire pipi !

Et sûrement d'autres que j'ai oubliées.

Maman aurait fait la pige à Mességué et à Rika Zaraï. Le grenier était transformé en séchoir. Chaque tisane était sucrée avec du miel. Je crois que c'est pour cela que nous les avalions.

Enfin, notre magasin phare qui nous attirait comme des mouches, était le « grand bazar ». Là, on trouvait de tout, de la mercerie à la quincaillerie, des ustensiles de cuisine aux charentaises et sabots.

Mais surtout étaient exposés des jouets merveilleux que nous n'avons jamais eus, que nous regardions avec envie, le nez écrasé sur la vitrine.

Nous nous contentions d'y acheter des « roudoudous » que nous léchions à grands coups, ou de petits caramels mous qui fondaient trop vite sous la langue.

Pas d'autres magasins. Les cheminots ne payant pas les voyages, le gros des achats se faisait à Limoges.

Deux marchands ambulants sillonnaient les routes caillouteuses du village.

Le marchand de « Caïfa », grimpé sur un large triporteur pédalait à grands coups et peinait dans les rudes côtes. Sur la roue avant, une grande caisse verte, munie d'un lourd couvercle, était remplie d'épicerie : boîtes de sel, de sucre, de farine, de banania avec son nègre rigoleur, de savons d'allumettes etc, et surtout de paquets de café en grains bien torréfiés de la marque « Caïfa » bien entendu.

Il annonçait son passage avec une petite trompette aux sons discordants. Les ménagères se précipitaient. Leurs achats faits, elles se félicitaient de ne pas avoir à aller au village, à la petite épicerie mal achalandée.

Le passage du colporteur était un évènement. Il annonçait sa venue en chantant. Il marchait d'un pas alerte, une lourde caisse noire sur le ventre retenue par une large courroie de cuir qui lui passait derrière le cou. Quand il s'arrêtait, il ouvrait sa boîte qui se dépliait en plusieurs casiers tous remplis de vrais trésors : des bagues, des bracelets, des colliers de pacotille scintillaient sous les regards émerveillés et envieux des femmes attroupées. Des dentelles et des rubans s'échappaient de leurs casiers à côté des pipes en racine de bruyère et des briquets.

Mais il vendait surtout beaucoup de mercerie : du fil, des boutons, des agrafes, des pressions. Le brave homme faisait des affaires.

Passait également l'acheteur de peaux de lapin. Il s'annonçait par ce cri : « Peaux de lapin ». Il achetait donc les peaux de lapins séchées, poils en dedans, bourrées de paille et les vieux chiffons.

Cela faisait quelques petites monnaies pour le ménage.

On l'appelait aussi « Le Peillaro ». Les enfants en avaient peur, car lors d'une bêtise, les parents menaçaient : « la prochaine fois je te donnerai au Peillaro ».

Indications climatiques

Le climat est rude à Saint-Sulpice, tantôt trop chaud, tantôt trop froid. Le sud, l'Est et l'Ouest couverts de montagnes et de forêts ne permettaient au soleil en hiver de ne faire qu'une faible apparition, et encore, quand il y avait du soleil !

Il me semble que vers 1920, l'hiver était plus rigoureux qu'aujourd'hui. La neige était présente tous les ans, et souvent abondante, 30 à 40 cm chaque fois.

Si cette neige était redoutée des grands, c'était une aubaine pour les enfants. Pas de ski, bien sûr, nous ne connaissions pas le mot. Mais nous inventions de nombreux jeux.

Par exemple, nous nous laissions tomber tout droit, face en avant, dans ce tapis moelleux. Nous nous relevions avec précaution. Nous avions fait notre « portrait » dans la neige. Des batailles homériques de boules de neige s'organisaient à la sortie de l'école qui nous laissait rouges et essoufflés, avec la neige fondant dans notre cou.

Nous faisions aussi rouler une boule de neige qui grossissait, grossissait, jusqu'à ce que nous ne puissions plus la pousser. Elle devenait le socle sur lequel s'élevait un bonhomme de neige habillé de branchages. Deux boulets de charbon lui donnaient un air inquiétant.

Le plus amusant ensuite était de le démolir, par des tirs groupés de boules de neige. Le bonhomme abattu, nous faisions autour de ses restes une bruyante danse de Sioux.

Ce qui nous plaisait aussi, c'était sur un chemin pente de passer et de repasser sur la neige pour la tasser. Nous réalisions ainsi de magnifiques glissades sur lesquelles nous nous élancions à la queue leu leu, sur les deux pieds, sur un pied et même à croupeton. Que de rires à la suite de chutes mémorables !

Plus les clous de nos galoches s'usaient, mieux on glissait. Hélas, papa veillait au grain.

Le soir, il passait nos chaussures en revue, les mettait une à une sur un pied en fer de cordonnier et à grands coups de son petit marteau il remettait des clous neufs.

Le lendemain nous n'étions plus des as en glissades.

Les étés par contre écrasaient le village d'une lourde chaleur. Dans ce cul-de-sac, le soleil tapait dru. Nous cherchions l'ombre et les jeux calmes.

Ce passage du froid intense à la chaleur pesante nous endurcissait et nous étions rarement malades.

Nos vêtements

Pour nos vêtements, la filature était une mine pour maman la tricoteuse. Elle y achetait de lourds écheveaux noirs ou beiges. Les pelotes n'existaient pas. Il fallait les faire nous-mêmes. Maman me passait l'écheveau entre mes poignets écartés. Elle prenait le bout de la laine et commençait la pelote. Il fallait passer par un mouvement de va-et-vient de nos bras, laisser glisser la laine vers l'enrouleuse. Tout allait bien quand la laine n'était pas embrouillée et que le fil glissait tout seul. Mais lorsqu'il y avait des nœuds et qu'il fallait retrouver le bon dévidage, nous attrapions des crampes dans les bras trop longtemps écartés.

St Sulpice Laurière, la filature de la papeterie

La tenue des filles en hiver ne risquait pas de nous faire prendre froid. D'abord une chemise en calicot bien raide, confectionnée par maman grâce à sa machine à coudre à pédale Peugeot), par-dessus une brassière, puis une combinaison en laine beige bien rugueuse. Venaient s'y ajouter une jupe et un pull-over en laine noire. Un tablier de satinette noire agrémenté d'un liseré rouge recouvrait le tout. Ma terreur, s'était de mettre des bas noirs tricotés par maman et montant jusqu'à mi-cuisses. Ils me donnaient des démangeaisons brûlantes insupportables.

Au bout de deux ou trois jours, la laine aux piquants aplatis était plus supportable. Mais dès que l'hygiène exigeait que je les change, pour en mettre de fraîchement lavés, le supplice du premier jour recommençait. Si on m'avait proposé de ne pas les changer, je crois que j'aurai dit oui. Hélas, on ne l'a jamais proposé…

Pour aller à l'école, on mettait une grande cape noire avec une capuche qui nous tombait sur les yeux. Deux fentes de chaque côté nous permettaient de sortir les mains, elles aussi recouvertes de mitaines. Une poche à l'intérieur de la cape permettait de mettre des châtaignes grillées brûlantes qui nous distillaient leur douce chaleur jusqu'à l'école.

Aux pieds, des galoches à semelles de bois et à tige montante en cuir, bien lacées, bien cloutées, nous tenaient au chaud.

La tenue des garçons était la même ; la culotte courte en drap remplaçant la jupe.

Impossible avec les capes de reconnaître les garçons des filles.

Quand nous sortions de l'école, nous étions tous semblables et nous nous dispersions comme une envolée de corbeaux, capes noires au vent.