Mon enfance à Saint-Sulpice-Laurière (2ème partie)

de gauche à droite : Jean-Baptiste Bidaud et son épouse Marie-Mélanie née Arnaud, Françoise Adolphine Auchatraire (veuve de François Arnaud), Yvonne-Paulette Bidaud, Jean-Baptiste Bidaud, Marie-Elise Bidaud (auteur de ces textes).

De 1914 à 1926 à Saint-Sulpice, Papa Maman Jean Élise Yvonne

Papa est né le 15 août 1889. Ses parents tenaient une ferme et il travaillait avec eux. Le dimanche était le jour de repos. Les seules distractions des jeunes à cette époque c'était : les fêtes foraines et les bals. C'est à un bal à Saint-Sulpice Laurière que papa et maman se rencontrèrent en 1912. Ils se marièrent le 3 juin 1913 et mon frère Jean naquit le 18 mai 1914.

Hélas, la guerre avec l'Allemagne est déclarée et papa est mobilisé. Voilà maman, seule, avec un jeune bébé. Elle se place dans une maison bourgeoise chez Guillot comme bonne.

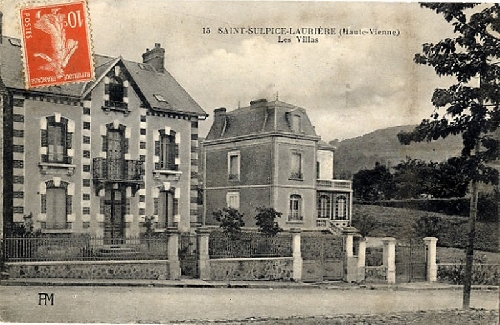

St Sulpice-Laurière, les villas

Les patrons lui donnèrent une petite maison d'une seule pièce. Elle fut vite meublée : le matériel de cuisine, une armoire, quelques chaises, une table et une cheminée pour nous chauffer et cuire les aliments. Les patrons étaient peu sympathiques. Le père était un véritable Harpagon. Il avait le visage anguleux et portait de petites lunettes en fer qui lui donnait un air fourbe. Sa femme au contraire était timide et effacée.

La mère de celle-ci, Mme Bérigot était propriétaire de tous ses biens mais elle était grabataire, régissait tout de son lit. Elle avait fait installer un système de glaces qui lui permettait de voir tout ce qui passait dans la cour. Le couple avait un fils Albert, écrasé par l'autorité du père et de la grand-mère. Il y avait comme personnel une cuisinière Françoise, remplacée par la suite par Jeanne. Il y avait aussi Marie qui était femme de ménage et un jardinier. Maman était bonne à tout faire, aide à la cuisine, aux travaux ménagers, traire les vaches, les garder aux champs.

C'est dans ce milieu que je vais vivre pendant cinq ans et j'en garde cependant de très bons souvenirs.

Pendant ce temps, papa est dans l'enfer de la guerre. Il a une période de répit pendant quelques jours à Moulins en septembre 1915. C'est sûrement là que j'ai été conçue car je suis née le 3 juillet 1916. Le jour où je suis née, papa était dans l'enfer de Verdun où il a été gazé. On l'a envoyé dans un hôpital à l'arrière.

Pendant ce temps-là, la vie continuait dans la petite maison car nous nous ignorions ce qu'était la guerre car nous ne manquions de rien. Et de notre séjour mon frère et moi gardions de joyeux souvenir.

Le soir à la tombée de la nuit, nous nous promenions dans le parc. La lune brillait. Nous marchions, elle nous suivait à travers les arbres. Nous nous arrêtions, la lune s'arrêtait aussi. Nous étions heureux de la commander. Sous le hangar, il y avait une balançoire. J'aimais aller très haut.

Mais Madame Bérigot me voyait dans ses glaces. Elle agitait sa sonnette et criait : « la petite est encore sur la balançoire, elle va tomber ». Maman arrivait vite pour me faire descendre ce qui ne me plaisait pas du tout. Dans la cour, il y avait aussi un bac d'eau pour les pigeons et j'aimais taper dans cette eau. Alors recommençait le même cinéma : Madame Berigot, les glaces, la sonnette : « la petite est dans l'eau des pigeons ». Et voilà maman qui arrive et qui me gronde.

Nous allions souvent dans la chambre de Madame Berigot, ça l'amusait. Nous nous asseyons sur le tapis et Madame Berigot de sortir une grande caisse qui contenait tous les animaux et les personnages d'un cirque. Quelle joie pour nous ! Nous n'avions pas de jouets. Et quand nous partions, la brave femme nous donnait une boule de gomme que nous sucions avec délice lentement pour en profiter plus longtemps.

Un bon moment aussi, c'est celui de la traite des vaches. Nous accompagnons Maman dans ce travail. Elle porte un grand seau et un bol. En entrant dans l'étable, les vaches tournent la tête vers nous et nous regardent de leurs grands yeux mais elles ne sont pas effrayées. Maman prend un petit banc à trois pieds et s'approche du pis d'une vache. Elle s'assied, pose le seau sous les mamelles, et d'une main experte, elle tire sur les tétines l'une après l'autre. Le lait jaillit dans le seau avec un son métallique. Quand elle a fait la traite de toutes les vaches (cinq ou six) le seau est plein. Maman plonge le bol dans le seau et mon frère et moi dégustons un bon lait mousseux tiède et doux. Quelle belle moustache blanche nous avions ensuite.

Nous avions aussi un geai apprivoisé. Il nous suivait partout perché sur l'une de nos épaules. Un jour, il ne nous a pas suivis. Nous l'avons trouvé noyé dans une demi-barrique. Il s'était vu, avait cru que c'était un autre geai et avait sauté dessus, c'est-à-dire dans l'eau. Et voilà pourquoi il s'était noyé. Notre chagrin fut grand d'avoir perdu ce petit compagnon.

Par contre, si nous avons eu de bons moments, nous en avons eu de très mauvais grâce à la perversité de M. Guillot. Dès qu'on passait près de lui, il nous pinçait la joue, ou les oreilles, et nous l'évitions comme la peste.

Un jour, il décida que le Père Noël passerait dans son bureau. Maman nous accompagna car elle était méfiante. Pour moi il y avait un tout petit paquet. C'était une sucette. Pour mon frère, il y avait un grand carton. Et mon frère de s'exclamer : « c'est un mécano ! » Il ouvrit le carton. Il y avait du papier journal, beaucoup de papier, et à la fin il trouva un poireau, une carotte et une pomme de terre. Déception de Jean. Et le père Guillot lui dit : « le Père Noël sait que tu n'aimes pas la soupe. Il ne t'apportera que cela tant que tu n'en mangeras pas ». Mon frère était en larmes, maman en colère. Et nous avons partagé ma sucette.

Papa fut démobilisé en 1918. Il n'accepta pas l'offre de M. Guillot de devenir son jardinier. Papa fit une demande aux chemins de fer. Il eut un poste réservé car il avait été gazé. Nous déménageâmes quelques temps chez ma grand-mère maternelle.

Quand les fonds furent suffisants, mes parents louèrent un appartement dans une maison qui en comprenait 2. Nous disposions de trois pièces, deux chambres et une salle commune. Cela nous changeait, surtout lorsque nous vîmes débarquer un jour par des livreurs une cuisinière rutilante. Quel changement pour maman et pour moi. Et l'emplacement pour nous était idéal car près du champ de foire où les nombreuses activités nous changeaient de notre vie solitaire. La fête foraine avait lieu sur cette place deux fois par an. J'entends encore les flonflons des manèges de chevaux de bois, des pousse-pousse, des balançoires, et surtout de la musique, de la couleur et des cliquetis des joueurs de loterie. Nous n'avions droit qu'à un tour de chevaux de bois mais cela nous suffisait. Nous profitions du plaisir des autres.

St Sulpice-Laurière, l'école de garçons

Nous allions en classe, moi, Jean mon frère, et Jean Faucher mon copain, par un chemin de campagne. Le chemin passait sans parapet au dessus d'un petit ruisseau. A côté, se trouvait une grande prairie qui au mois de mai nous attirait par ses herbes hautes et fleuries. Jean Faucher et moi sautions dans cette prairie faisant s'élever un nuage de papillons et de sauterelles. L'herbe nous arrivait au sommet de la tête (nous avions six ans !). Notre joie était d'attraper les libellules bleues. Nous nous gavions de tendres oseilles sauvages. Pendant ce temps, mon frère était allé chercher maman qui arrivait car elle avait peur du ruisseau et des serpents. Elle ne voyait que mes deux nœuds dépasser et la casquette de mon copain. Elle nous appelait et je lui présentai un beau bouquet de fleurs sauvages. Elle nous grondait, nous mettait en garde contre les dangers de l'eau et des serpents, mais en arrivant la maison, elle mettait le bouquet dans un bocal au milieu de la table. Depuis quelque temps, papa sortait du papier, ouvrait nos carnets de caisses d'épargne. Avec maman ils avaient l'air soucieux. Et un beau jour, ils nous annoncèrent : «on a une maison à nous, la maison de Plon Plon près du dépôt ».

Moi, je n'étais pas enchantée car je quittais mon copain. Et un dimanche, nous sommes allés voir cette maison.

La maison près du dépôt, de nos jours.

Elle était tout près du dépôt des machines entre la voie Paris -Toulouse et Saint-Sulpice - Montluçon. Entre ces deux lignes, s'étendait un grand pré en pente. Une mare où venaient s'abreuver les animaux de La Roche longeait la voie. La route était fermée par un passage à niveau.

Quant à la maison, elle était en surplomb de la route. On y accédait par trois marches de pierres disjointes. Une allée nous amenait jusqu'à la porte. Il y avait un grand couloir, la chambre des enfants à droite, celle des parents à gauche et au fond la cuisine qui comportait un grand placard qui servait pour moitié au matériel de cuisine et pour l'autre pour le linge. Un petit appentis nous servait à mettre le vin que papa achetait souvent en barriques, le coke et les pommes de terre.

Une seule petite fenêtre donnait de plain-pied sur un grand pré.

Papa eut vite fait de transformer cette maison en paradis. Des arceaux au-dessus des marches croulaient sur les roses pompon. L'allée centrale fut bordée de petits buis toujours bien taillés. Les bordures croulaient sous les fleurs, des clarkias, des zinnias, des capucines. Tout le reste à gauche était en jardin potager où il cultivait des petits pois juteux, de tendres haricots verts, des crosnes, des poireaux etc… tous les petits légumes.

Pour les gros légumes, il avait loué un terrain où il faisait pousser les pommes de terre, des haricots en grains, des haricots grimpants. Il fit une tonnelle près de la maison garnie de houblon aux têtes gluantes.

Par un escalier en bois extérieur on montait au grenier où croulaient les châtaignes, pendaient des tresses d'ail, d'oignon et d'échalotes. Comme il fallait aérer les châtaignes pour qu'elles se conservent, on y plongeait Jean et moi comme dans la mer.

Papa fit encore de l'autre côté de la maison un abri en traverses de chemin de fer couvert de tôles goudronnées. Cela servait à mettre son établi, ses outils de jardinage. Il fit encore un WC rustique qu'il devait vider tous les mois sur le fumier. Comme papier hygiénique, nous avions des morceaux du « Populaire » découpé en carrés suspendus par un crochet de fer.

En allant vers le poulailler, se trouvait la fosse à fumier : litière des poules et des lapins, restes ménagers (seul engrais apporté au jardin).

Au-dessus de la route, un poulailler grillagé de toutes parts abritait les poules et les cages à lapins. Une petite ouverture ronde que maman fermait tous les soirs, permettait aux poules de sortir toute la journée dans la grande prairie. Elles y trouvaient leur pitance : insectes, vers, graines. Elles rentraient à la tombée de la nuit. Il y avait besoin de peu de choses à leur donner pour les nourrir.

Papa était très habile de ses doigts. Il ne manquait jamais aucun clou à nos galoches, il savait faire des paniers, des fauteuils confortables de toutes tailles, en clissés de châtaignier.

Il rempaillait les chaises avec des herbes sèches et coupantes qu'il récoltait près de l'étang.

Papa avait un caractère joyeux. Quand les cousins étaient là, il organisait des courses et j'étais très fière car j'arrivais toujours la première. C'est lui qui avec patience et douceur m'a aidé dans l'apprentissage de la lecture. Mais il avait tout de même son travail journalier au dépôt. Il conduisait la grue, il puisait avec la benne dans les tas d'anthracite brillants pour les transporter dans les tenders des machines. Il respirait la poussière de charbon toute la journée. Aussi quelle toilette le soir en rentrant ! Il n'y avait ni douche et encore moins de baignoire. Seulement des bassines d'eau chaude et de gros morceaux de savon de Marseille. Maman pendant ce temps là, ne chômait pas : cuisine, jardin, poules, lapins, ménage.

C'était tout un travail pour aller chercher l'eau. Il n'y avait ni eau courante ni électricité. Avec deux seaux et une casserole, il fallait traverser le passage à niveau, longer la voix à gauche dans le tunnel, et arriver à un à une petite source et avec la casserole maman remplissait les deux seaux et revenait péniblement à la maison. La lessive était une véritable épreuve. Il fallait d'abord savonner le linge, les genoux dans le baquet plein de foin et rapporter le tout à la brouette , remonter les marches et entasser tout le linge dans la lessiveuse sur un feu de bois qu'il fallait entretenir. L'eau chaude montait par la pomme d'arrosoir et arrosait régulièrement le linge. Dans cette eau elle avait mis un peu de lessive ou de cendre de bois. Quand tout était refroidi il fallait revenir au ruisseau pour rincer le tout à grands coups de battoir. J'avais le droit de rincer les mouchoirs et m'amusait à la vue des bulles de savon qui voguaient parfois happées par des vairons.

Essorer les draps était un travail. Une voisine charitable tenait le drap d'un bout, maman de l'autre. Les draps bien essorés étaient étendus sur le pré. Quand ils étaient secs, il fallait les plier, grand moment pour nous car c'était un jeu de passer sous les draps tendus. Par grand hiver, l'eau était quelque fois glacée. Maman avait souvent les mains rougies.

Maman faisait aussi blanchir les châtaignes. Nous étions tous de corvée la veille pour enlever la première peau et tous les adultes y allaient de leurs histoires de loups et de chiens enragés. Je n'osais plus mettre le nez dehors le lendemain. Le grand meneur de loups trottait dans ma tête.

Le lendemain, maman mettait les châtaignes dans un grand « toupi » au fond duquel elle avait glissé quelques pommes de terre. Les châtaignes cuisaient à la vapeur de pommes de terre.

Maman prenait le « boueradour », le retournait et le retournait dans le toupi et la deuxième pellicule jaune partait.

Les châtaignes étaient délicieuses surtout écrasées dans un bol de lait frais.

Maman faisait aussi nos vêtements. Elle tricotait la laine rude noire ou beige de la filature : bas, combinaisons, brassières. Cette laine me piquait et me dévorait la peau.

Maman faisait aussi d'excellentes confitures : myrtilles (morelles), mûres, pêches, tomates, carottes. Quant aux plantes sèches, elle était imbattable.

Nous les enfants avions aussi nos travaux. Au printemps quand le pré ruisselait d'eau on ramassait de délicieux pissenlits.

Quand les troupeaux allaient à l'abreuvoir et qu'ils repartaient, on était chargé de ramasser avec pelle et petits paniers les bouses fumantes, les crottes rondes pareilles à des bonbons de réglisse des moutons et des chèvres.

On allait déposer tout cela sur le fumier et on nous donnait 10 sous par panier plein. Notre grand travail était surtout d'aller ramasser le coke.

Les wagonnets qui contenaient le débourrage des machines à vapeur venaient déverser leur contenu le long du talus noir. Il fallait être rapide car nous n'étions pas seuls et les gros morceaux arrivaient en bas. Il ne fallait pas les confondre avec le machefer et tout cela était brûlant. Nous les ramassions dans des paniers fait par papa et parfois, nous nous brûlions les doigts.

Cette provision de coke servait de chauffage pour l'année.

Nous allions aussi ramasser des châtaignes. Nous y partions de bon matin et nous allions directement au « Vanillou » où se trouvaient les plus belles et les plus grosses (ovales et poilues délicieuses). On les ramassait de moitié avec Mr Berigot le propriétaire.

Pour nous, on mettait les grosses au fond et les petites au-dessus, et pour lui on mettait des petites et quelques grosses au-dessus. Nous étions déjà débrouillards. C'était en automne et nous avions souvent l'onglée.

Après la moisson, nous allions glaner dans les champs pour rapporter du grain pour les poules pour l'année.

Nous participions aussi à la récolte des pommes de terre et des haricots en grains. Tous ces travaux nous rapportaient quelques petites sommes qui nous permirent d'acheter un col à mongole blanc pour notre poupée de petite sœur.

Mais nous n'avions pas que des travaux nous avions aussi des jeux. Le principal était de jouer aux chemins de fer. Devant la maison de chez Pachaud, sous le grand peuplier en fuseau étaient resté un tas de sable. Avec Jean, nous avions fabriqué un train. La locomotive était une boîte de Miror couchée dans une boîte de sardines et une autre kyrielle de boîtes de sardines faisaient les wagons attachés entre elles par des crochets de fer. Nous faisions passer le tout sous des tunnels creusés dans le sable que nous avions décoré avec des branchages et des maisons en papier.

En période d'été quand le grand pré était sec, nous aimions chatouiller les grillons dans leur trou avec un brin de paille pour les faire sortir. Mais ils sautaient très haut et nous avions de la peine à les attraper.

À la même saison, le pré étant en pente, nous faisions des « roudelous » qui nous laissaient tout étourdis dans le bas.

Parfois nous sautions par la fenêtre de la cuisine et nous allions directement dans le pré de chez Pachaud où je trouvais un gros poirier qui donnait des poires dites « roches » car elles étaient très dures et immangeables. On les mettait dans le grenier et pendant l'hiver elles devenaient molles et il n'y avait plus qu'à aspirer par un trou la chair pulpeuse et coulante.

Dans ce pré, nous allions aussi ramasser des « peroux » petites poires que l'on ne mange que blettes. Et le grand plaisir dans ce pré c'était d'aller sous les noyers trouver les noix fraîches tombées et l'on revenait avec les doigts teintés de marron impossible à faire partir au savon de Marseille, mais quel délice de manger les noix fraîches avec du pain frais.

Encore quelques petits bonheurs : découvrir dans les murs moussus de jolis nids que nous ne touchions pas mais admirions comme des pierres précieuses des petits œufs tachetés de brun, de bleu ou de rose.

Nous connaissions aussi les coins où trouver les premières violettes blanches ou mauves toujours très parfumées. Une autre grande joie était le jour où nous partions en famille à Limoges. Nous ne payions pas le voyage papa étant employé SNCF. Tout le long, on admirait le paysage. Une particularité que nous ne rations pas nous attirait un bouleau qui avait poussé dans un chêne. On savait le nom des stations par cœur : La Jonchère à la sortie du tunnel, Ambazac, la Martinière, le Palais et Limoges.

La foule nous troublait et nous serrions très fort la main de papa et maman de peur de nous perdre. Nous montions inévitablement la rue du Clocher pour arriver chez A. Dony où l'on faisait le plein des vêtements. Nous sortions fièrement avec chacun un ballon qui n'arrivait jamais à la maison, l'un éclatait ou l'autre s'envolait. Nous regardions avec regret les petits points bleus se perdre dans le ciel : une façon de faire une publicité lointaine pour la maison A. Dony.

A midi, nous mangions aux Halles où le menu était immuablement le même : raie au beurre noir, frites et clafoutis.

Une fois par an, le soir on nous conduisit au cirque. Je me souviens d'un détail : un gros éléphant mettait sa patte sur la poitrine du dompteur allongé et je criais « non non pas ça ! » et tout le public riait.

Mais le plus grand bonheur, je crois que c'est la naissance de la petite sœur. La veille, on nous avait envoyé coucher chez la tante Adeline. Le lendemain, oh ! Stupéfaction en entrant dans la chambre où maman était couchée. Près d'elle, il y avait un berceau en clisses de châtaignier fait par papa et dans ce berceau un joli bébé. « C'est votre petite sœur » dirent les parents.

« Comment s'appelle-t-elle ? » demanda Jean. « Yvonne » répondit maman et moi je grogne en disant « j'aurais voulu qu'elle s'appelle Paulette » et voilà pourquoi elle porte les deux noms.

Ce fut pour nous une vraie poupée.